メカニカル時計(機械式)

メカニカル時計の「構造」のところでどう動いているのか、力の流れについては説明をしました。

こちらでは、力が伝達される中で、知っておいて頂きたい基礎知識を解説いたします。

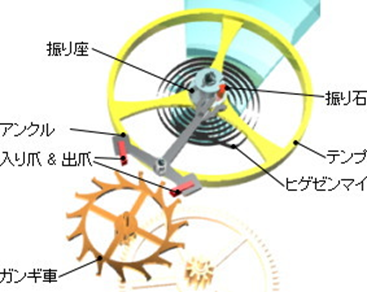

テンプの往復運動

秒針が1秒の速さで進むための部品です。

この黄色い部分のテンプが往復運動をして速さの調整をしています。

同じ1秒でも

3往復するモデル、4往復するモデル、5往復するモデルなどあります。

それぞれ、1秒間に往復するわけですので、往復する回数が増えるほど回転が速くなります。

この回転が速くなるほど時計の精度は上がります。

お正月によく出てくる、駒も回転が速くなればなるほど安定しますよね。原理は同じです。

- 振動数

- テンプが3往復…6振動

- テンプが4往復…8振動

- テンプが5往復…10振動

精度として考えると、振動数が高くなると安定度、精度は高くなるので、振動数をすべて上げればいいのですが、その分、部品の耐久度を上げる必要があり、時計の値段は高くなってしまいます。

時計の向きによって精度は変わる

時計を腕につけている間、腕はいつも動いておりますので、時計は上を向いたり、横を向いたりと、いつも静止しているわけではありません。

わずかな影響ですが、時計内部で往復運動するテンプが横を向いたり、下を向いたりするので同じ速度で往復運動ができなくなります。

時計の向きで、精度(進み・遅れ度合い)は異なってきます。

ちなみに、機械式時計の検査はムーブメントを様々な姿勢で、静止させた(静的)状態で歩度の進み・遅れを測定します。

これを「静的精度」と言います。

また、毎日同じ使用条件(状況・環境)で携帯した場合の1週間の遅れ・進みを1日当たりの平均値で表したものを「携帯精度」と呼んでいます。

6姿勢

携帯精度は、使用条件により大きく変化する為、使う人によっては、静的精度と携帯精度は合致しない場合がほとんどです。

購入の際に書かれている静的精度が良くても使う人の生活習慣で携帯精度が悪くなる場合もありますし、逆に静的精度が多少悪くても使う人によっては携帯精度が良かったりすることもあります。

使用条件を調べた上、進み・遅れを調整することで、その人にとっての精度の良い時計になることになります。

- 平姿勢 文字板上、文字板下

- 立姿勢 12時側上、3時側上、

6時側上、9時側上

精度への影響

- ぜんまいの巻上げ量

- 巻上げ量で、動力の大きさ、いわゆるトルク・力が変化する為、精度も変化。

- 温度

- 機械式時計の精度を決定する「テンプ」「ひげぜんまい」は、金属で作られているので温度により“伸び・縮み”が生じ精度が変化します。

また潤滑油も温度により粘り気が変化する為、精度が変化してしまいます。- 温度が高い時・・・・遅れ気味

- 温度が低い時・・・・進み気味

- 機械式時計の精度を決定する「テンプ」「ひげぜんまい」は、金属で作られているので温度により“伸び・縮み”が生じ精度が変化します。

時計の合わせ方

メカニカル時計は分針を合わせたい時刻から一旦5~10分ほど遅らせた時刻にして、そこからゆっくり進めて合わせるようにします。

(進み合わせと言います)